津波の正体とは? 数km沖合から海水の壁が驀進してくる? 本当か?

・ 気象庁の言い分

波浪と津波の違いは何ですか?

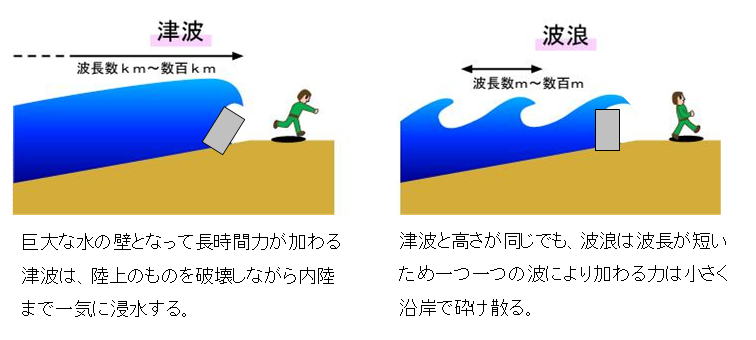

海域で吹いている風によって生じる波浪は海面付近の現象で、波長(波の山から山、または谷から谷の長さ)は数メートル~数百メートル程度です。一方津波は、地震などにより海底地形が変形することで

周辺の広い範囲にある海水全体が短時間に持ち上がったり下がったりし、それにより発生した海面の

もり上がりまたは沈みこみによる波が周囲に広がって行く現象です。

津波の波長は数キロから数百キロメートルと非常に長く、これは海底から海面までのすべての

海水が巨大な水の塊となって沿岸に押し寄せることを意味します。このため津波は勢いが衰えずに連続して押し寄せ、沿岸での津波の高さ以上の標高まで駆け上がります。しかも、浅い海岸付近に来ると波の高さが急激に高くなる特徴があります。また、津波が引く場合も強い力で長時間にわたり引き続けるため、破壊した家屋などの漂流物を一気に海中に引き込みます。

・ これでは港に停泊中の船は全滅? どうもそうではないようだ! 事例を見てみよう。

1)宮古の船員、震災発生15日間の記録

宮古の船員、震災発生15日間の記録:産経新聞記事より抜粋

岩手県宮古市の船員、工藤募(つのる)さん(46)。

宮古港でスケトウダラの水揚げ中に地震に遭ったが、いち早く沖合に出て船は津波の被害から逃れた。

港に戻って3カ月以上船で暮らし、今は同市内の仮設住宅に入居している。

3月11日 15時前地震。大津波警報にて、15時ちょうど頃、船を沖へ出す。

5分遅かったらダメだったと思う。沖にて待機。テレビを見ながら皆、がくぜんとする。

乗組員は全員無事。

3月12日 沖にて見守るだけ。ものすごい数のがれきが流れている 本日も沖にて待機

乗組員全員無事。

2)銚子電鉄から見た震災:朝日新聞記事より抜粋

地震が起きた2年前の3月11日、宮内さんは何をしていたのか?

「海の状態はよかったけど、客の予約は入ってなかった。

事務所で漁師と話していたとき、突然建物が揺れたんだ」

外を見ると電線が大きくたわみ、道路は波打っている。

漁師から聞いていた「津波が来る前に沖に船を出す」という鉄則が思い浮かんだ。

フリッパー号の鍵を手にマリーナへ。エンジンの鍵は持ったものの、キャビンの鍵を忘れた。

船を7~8キロ沖まで進めたところで、波長の長い海面の盛り上がりを感じた。津波に乗り上げた。

岸の方を見ると景勝地の屏風ケ浦が隠れるくらい、横一線に白波が見えた。

3)3.11 巨大地震と大津波の教訓を伝える:日本海難防止協会発行、海と安全 No.552(46巻、春号)

http://nikkaibo.or.jp/pdf/552_2012.pdf

・ 津波の正体は、「数km沖合から海水の壁が驀進してくる」と言う表現はオーバーで規模が大きい

波であると理解すべきです。

そうでないと漁船を含めた多くの船舶が地震の直後に港を無事に脱出できた事が説明できません。

波である限りは、その本質を見極めて、津波に対する対策はある筈です。

少なくとも、本来、水の粒子が円運動に近い動きで伝播して来て陸地近くで水深が浅くなった場所で波高が高くなり

砕波して奔流となった場所にケーソンで造った防波堤や陸上に造った防潮堤では津波を防ぐことは土台無理

でしょう!

現在、東北地方で建設されている防潮堤を見ると断面が台形となっており、どうぞ奔流となった津波よ乗越えて

下さい!とお願いしているように思えます。

少なくとも海側の形状としては奔流を沖へ押し戻す形、例えば海側に傾いた菱形あるいは海側へ凹んだ半円と

すべきだ!(2014/03/06:コメント追加)

次の機会に波の本質を見極めた対策を議論したい。

トップページに戻る